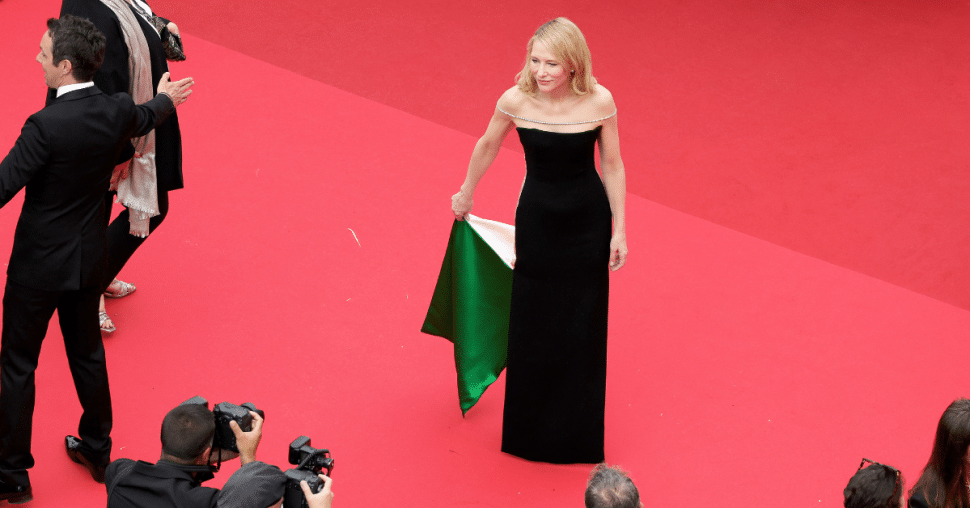

Quelques mois après les débuts du scandale Weinstein et la vague hallucinante de libération de la parole des femmes, quelques semaines après les hashtags #balancetonporc et #MeToo pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles subies par la gent féminine, un groupe de 100 femmes, incluant entre autres l’actrice Catherine Deneuve, a hier diffusé une tribune à contre-courant dans le journal Le Monde. Décortiquons.

Partant du constat que, depuis l’affaire Weinstein, les langues se délient et les femmes (ainsi que certains hommes!) se sentent assez fort.e.s pour pointer du doigt leurs agresseurs, cette tribune met d’abord en garde contre la délation. Jusque là, on est d’accord: la délation pour la délation n’est ni souhaitable, ni constructive.

Ensuite, leur vision de la victime nous fait doucement rire. A les lire, être une victime serait équivalent à être “de pauvres petites choses sous l’emprise de phallocrates démons“. Non, être victime, c’est avoir le courage de dire que l’on a subi un dommage. Être victime, c’est un constat, pas un état de lamentation et de soumission, comme elles voudraient nous le faire croire. Une victime de violences sexuelles ou sexistes peut réagir, être active dans sa reconstruction.

“Or c’est là le propre du puritanisme que d’emprunter, au nom d’un prétendu bien général, les arguments de la protection des femmes et de leur émancipation pour mieux les enchaîner à un statut d’éternelles victimes, de pauvres petites choses sous l’emprise de phallocrates démons, comme au bon vieux temps de la sorcellerie.” – extrait

Vient ensuite le moment où la tribune compare le climat de libération de la parole des femmes à une société totalitaire: “La confession publique, l’incursion de procureurs autoproclamés dans la sphère privée, voilà qui installe comme un climat de société totalitaire.” Tout est dans la mesure.

Là où cette carte blanche part totalement en cacahuète, et où l’on a arrêté de doucement rire, c’est dans son approche clivante et méprisante du féminisme et, par la même occasion, des femmes victimes d’abus: “En tant que femmes, nous ne nous reconnaissons pas dans ce féminisme qui, au-delà de la dénonciation des abus de pouvoir, prend le visage d’une haine des hommes et de la sexualité.”

Ou encore “Surtout, nous sommes conscientes que la personne humaine n’est pas monolithe : une femme peut, dans la même journée, diriger une équipe professionnelle et jouir d’être l’objet sexuel d’un homme, sans être une « salope » ni une vile complice du patriarcat. Elle peut veiller à ce que son salaire soit égal à celui d’un homme, mais ne pas se sentir traumatisée à jamais par un frotteur dans le métro, même si cela est considéré comme un délit. Elle peut même l’envisager comme l’expression d’une grande misère sexuelle, voire comme un non-événement.”

Non, les féministes ne traitent pas les femmes sexuellement actives de salopes et de complices du patriarcat. Quant au lien entre l’égalité des salaires et le traumatisme qu’un “frotteur dans le métro” peut provoquer, on cherche encore.

C’est cette phrase relative aux frotteurs qui me pousse à réagir aujourd’hui et à me poser ces questions: si l’on n’est plus en droit de considérer cela comme une agression sexuelle et de lui donner l’importance qu’elle devrait avoir, alors où place-t-on le curseur? A quel moment un acte sexuel non-consenti devient-il un non-événement? (Et depuis quand Madame Deneuve prend-elle le métro?)

A une époque où l’on tente, vaille que vaille, de faire exister les violences physiques et morales bien réelles faites aux femmes, ces cent signataires en revendiquent la banalisation. Et nous, on marche sur la tête.

Nous sommes en 2018, et l’on doit encore expliquer que non, le féminisme n’est pas la haine de l’homme et de la sexualité. Le féminisme, c’est vouloir le même respect et la même considération, que l’on ait un utérus ou un phallus.

A bon entendeur.

Si ce sujet vous intéresse, en voici d’autres similaires: « #MeToo: les réseaux sociaux pour dénoncer les agressions sexuelles », « DearCatcallers: le compte Instagram qui dénonce le harcèlement de rue » et “#MeToo récompensé par le Time: les briseuses de silence élues Person of the Year“